Die Kunst der Eiszeit - Figürliche Darstellungen

Die Menschen der Oberen Altsteinzeit machten dramatische kulturelle Fortschritte, die in der Kunst der späten Eiszeit gipfeln. Fanden die Archäologen in der Mittleren Altsteinzeit noch zu 97 % steinerne Artefakte, so hinterließen die Menschen des Magdaléniens dagegen Arbeitsgerät, das nur noch zur Hälfte aus Stein, zur anderen Hälfte aus Knochen, Elfenbein, Horn und Holz geschnitzt war - und sie hinterließen so bedeutsame technische Erfindungen wie das Feuerzeug sowie Pfeil und Bogen. Manche Produkte dienten offensichtlich Höherem. In Frankreich fanden Forscher ein Meisterstück der Klingenkunst, 28 cm lang, aber nur einen Zentimeter dick und sehr ebenmäßig bearbeitet. Dieses Artefakt, Lorbeerblatt genannt, ist viel zu zerbrechlich zum alltäglichen Gebrauch.

Der Zweck des Lorbeerblattes liegt ebenso im Dunkeln wie die Mischwesen aus Tier und Mensch und die Darstellung des weiblichen Körpers in Form von kleinen Statuetten, auch Venus-Figurinen genannt. Diese üppigen weiblichen Körper, zu deren Stars die Venus von Willendorf (Oberösterreich) und die Venus von Dolni Vestonice gehören, sind vor allem im Gravettien weit verbreitet. Es sind wohl die ersten beweglichen Kultgegenstände der Menschheitsgeschichte. Doch auch sie hatten schon eine kleine Vorgeschichte. Bereits vor 35.000 Jahren ritzten Cro-Magnon-Menschen weibliche Vulven auf Steine und andere Oberflächen. Die Darstellungen dieser eindeutigen Geschlechtsmerkmale gehören zu den ältesten Kunstwerken, die bislang gefunden wurden. Sie sind bereits ein Anzeichen dafür, dass im sozialen Gefüge der Cro-Magnon-Menschen die Frau eine besondere Rolle zu spielen begann.

Bildergalerie

Aus der Pressemappe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb sind Weltkulturerbe" der Universität Tübingen.

Eberhard Karls Universität Tübingen

Aus der Pressemappe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb sind Weltkulturerbe" der Universität Tübingen.

Eberhard Karls Universität Tübingen

Aus der Pressemappe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb sind Weltkulturerbe" der Universität Tübingen.

Eberhard Karls Universität Tübingen

Aus der Pressemappe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb sind Weltkulturerbe" der Universität Tübingen.

Eberhard Karls Universität Tübingen

Aus der Pressemappe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb sind Weltkulturerbe" der Universität Tübingen.

Eberhard Karls Universität Tübingen

Aus der Pressemappe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb sind Weltkulturerbe" der Universität Tübingen.

Eberhard Karls Universität Tübingen

Aus der Pressemappe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb sind Weltkulturerbe" der Universität Tübingen.

Eberhard Karls Universität Tübingen

Aus der Pressemappe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb sind Weltkulturerbe" der Universität Tübingen.

Eberhard Karls Universität Tübingen

Vor 35.000 Jahren tauchen die ersten kleinen Venus-Figurinen auf - üppige weibliche Figuren mit großen Brüsten und ausladendem Becken. Die Genitalien sind meist deutlich herausgearbeitet, während man auf die Gestaltung anderer Körperteile, wie etwa dem Gesicht, so gut wie keinen Wert legte. Die Füße fehlen stets, dafür laufen die Beine spitz zu, weshalb angenommen wird, dass die Figuren in den Boden gesteckt wurden. Manche dieser Figürchen scheinen schwanger zu sein: Waren sie Fruchtbarkeitssymbole oder Erdgöttinnen? Niemand weiß es. Die Figuren wurden aus den verschiedensten Materialien hergestellt, aus Knochen, Geweihen, Mammut-Elfenbein, aus Steinen und Ton. Das Verbreitungsgebiet dieser beweglichen Kunstwerke war sehr groß und reichte vom Atlantik bis zum Ural.

Die Venus von Willendorf ist ganze 10,3 Zentimeter groß und wurde aus einer Kalksteinart hergestellt, die am Fundort nicht vorkommt. Während weder Nase, Mund, Augen, Kinn und Ohren zu erkennen sind, trägt diese Figur eine merkwürdige Frisur aus mehreren Wülsten. Man fand Farbspuren, die darauf hindeuten, dass die Venus einmal ganz mit rotem Ocker bemalt war.

Erst 2009 meldeten Forscher um den Tübinger Urgeschichts-Professor Nicolas Conard einen noch älteren Fund einer Venus-Figurine: Sie haben die älteste Frauenskulptur der Welt in der schwäbischen Höhle Hohler Fels gefunden. Die etwa sechs Zentimeter große Figur wurde vor 35.000 Jahren aus Mammut-Elfenbein geschnitzt und ist die weltweit älteste figürliche Darstellung eines Menschen. Brüste und Genitalien der Figur sind überdimensional groß dargestellt und auch Hüfte und Bauch sind stark betont – markante Merkmale von Weiblichkeit und Fruchtbarkeit. Der Fund ist für die Fachwelt so bedeutsam, weil Abbildungen von Frauen aus dieser Zeit bisher nicht bekannt waren, berichtet Nicholas Conard.

Die Arme und Beine der Skulptur sind stark verkleinert, um die Geschlechtsmerkmale zu betonen. Trotzdem hatte der Künstler Details wie Hände sorgfältig geschnitzt, das unterscheidet diesen Fund von der Venus von Willendorf, die mit 28.000 Jahren noch 7.000 Jahre jünger ist. Ein kleiner Ring symbolisiert den Kopf der Figur. An diesem Ring haben Steinzeitmenschen die Figur vermutlich als Anhänger getragen. Die „Venus vom Hohlen Fels“ ist bedeckt von feinen Linien, die Kleidung darstellten könnten, vermuten die Forscher. Die Venus wurde gemeinsam mit Stein-, Knochen-, und Elfenbeinwerkzeugen gefunden, die typisch für die Kultur des Aurignacien ist, der ältesten Kultur des modernen Menschen in Europa. Zu dieser Zeit trafen die ersten modernen Menschen aus Afrika in Europa ein. Die Schnitzer dieser Ur-Venus waren anatomisch und genetisch moderne Menschen, die noch neben den Neandertalern in der jüngeren Altsteinzeit lebten.

Das Auftreten von figürlicher Kunst scheint ein europäisches Phänomen zu sein, berichten die Forscher. Es gibt andernorts keine entsprechenden Funde, die älter als 30.000 Jahre sind. Wissenschaftler sehen in den zahlreichen süddeutschen Fundstätten mit den kleinen Elfenbeinstatuen den Geburtsort der europäischen Skulpturkunst. Die ersten Kunstwerke erklären die Forscher mit weiter entwickelten kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Gehirns.

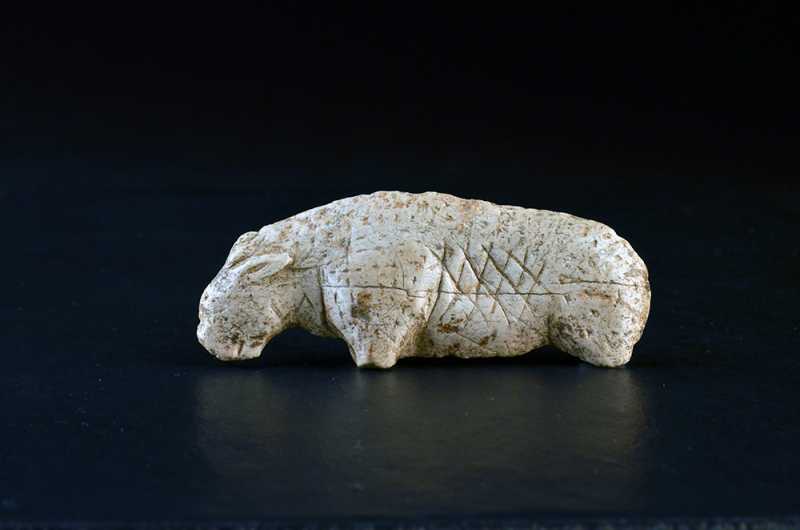

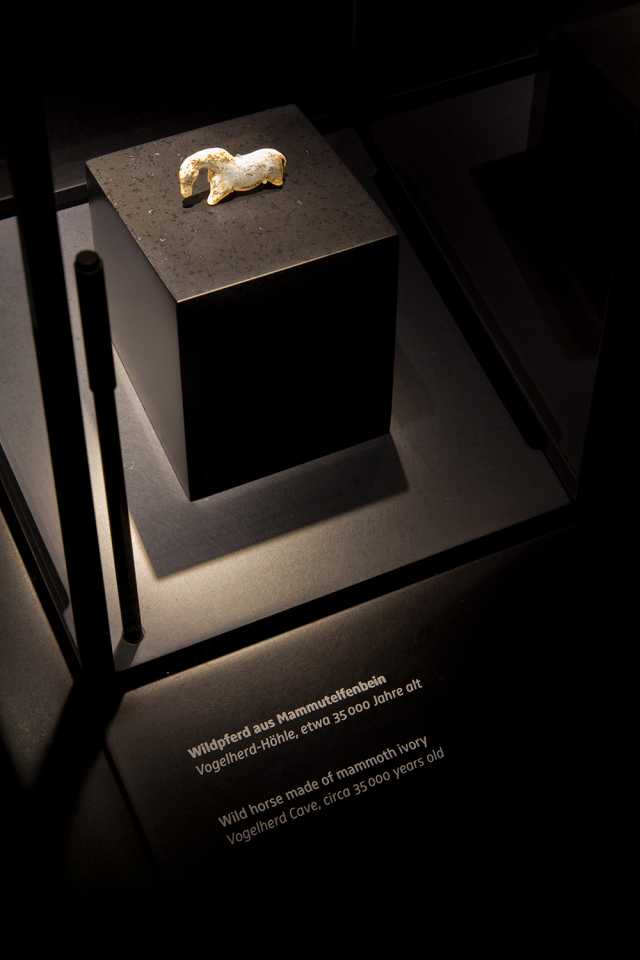

Die schwäbische Alb bei Ulm gehörte vor über 30 000 Jahren, zu Beginn der Jüngeren Altsteinzeit, zum Lebensraum des frühen anatomisch modernen Homo sapiens. Vermutlich durchstreifte er in kleinen Gruppen die von der Eiszeit geprägten Täler auf den Spuren der Tiere wie Mammut, Rentier und Wildpferd. In vier Höhlen auf der schwäbischen Alb wurden neben Resten von Feuerstellen, Werkzeugen und Schmuck aus Stein, Knochen, Geweih und Elfenbein außerdem kleine, meist vollplastische Figuren ausgegraben. Sie zeigen die für den Menschen wichtigen Jagdtiere, aber auch gefährliche Zeitgenossen wie den Höhlenbären und den Höhlenlöwen, deren Kraft und Stärke man wohl bewunderte.

Ausdruck dieser Faszination ist der Löwenmensch, die größte und spektakulärste der Elfenbeinfiguren, entdeckt in der Höhle Hohlenstein-Stadel im Lonetal. Der Löwenmensch ist 28 Zentimeter groß und stellt ein Fabelwesen mit menschlichem Körper mit einem Löwenkopf und tierischen Gliedmaßen dar. Es könnte aber auch eine Art Schamane sein, der das Fell eines Löwen mit Kopf und Hinterläufen als Verkleidung benutzte. Mit einem Alter von etwa 32.000 Jahren gehört er zu den ältesten bekannten Skulpturen, die von Menschen hergestellt wurden. Sie datiert in die archäologische Kultur des Aurignacien. Die meisterhaft aus dem Stoßzahn eines Mammuts geschnitzte Statuette verbindet tierische mit menschlichen Attributen. Tierisch sind der Löwenkopf, der langgestreckte Körper und die prankenartigen Arme, menschlich die Beine und Füße sowie die aufrechte Haltung. Ob die Statuette als weiblich oder männlich gekennzeichnet war, ist aufgrund der fragmentarischen Erhaltung nicht sicher zu entscheiden.

In der fantastischen Gestalt des Löwenmenschen ist uns ein einzigartiges Relikt erhalten, das in eine Sphäre geistig-religiöser Vorstellungen der Menschen der letzten Eiszeit verweist. Ihr sicher komplexes Weltbild, das die tägliche Auseinandersetzung mit der Natur widerspiegelte, ist für uns aber nicht mehr zu entschlüsseln.

Alle weiteren Funde aus dieser Zeit zeigen entweder Tier- oder Menschenfiguren. Neben dem ca. 32.000 Jahre alten Löwenmenschen wurden in Höhlen der Schwäbischen Alb (z. B. Geißenklösterle, Vogelherdhöhle) auch weitere Statuen und Objekte aus der Altsteinzeit gefunden, die mit einem Alter von bis zu 35.000 Jahren die bisher ältesten bekannten Kunstwerke des Menschen darstellen.

Im Jahr 2004 wurde ein „kleiner Bruder“ (ca. 2,5 cm hoch) des Löwenmenschen in der Höhle Hohler Fels gefunden. Ein einzelner Löwenkopf wurde ebenfalls in der Vogelherdhöhle gefunden. Bei dem Kopf könnte es sich um ein Bruchstück einer ähnlichen Figur handeln.