Der aufrechte Gang

Der Mensch: Das ist ein intelligentes Wesen mit einem großen Gehirn, das aufrecht geht. Also folgerten Generationen von Urmenschen-Forschern, dass sich der erste Mensch von seinen äffischen Vorfahren zuerst durch ein größeres Hirn unterschieden haben musste. Heute ist freilich eindeutig klar, dass auch die Australopithecinen aufrecht gingen, obwohl sie kleine Gehirne besaßen. Direktes Zeugnis hierfür geben die ca. 3,6 Millionen Jahre alten Fußspuren von Laetoli, die Australopithecus afarensis zugeschrieben werden.

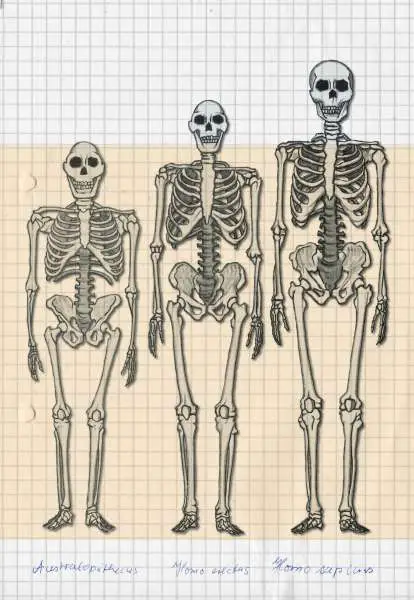

Entscheidende Hinweise geben aber auch Skelettmerkmale der Australopithecinen: ein zur Schädelmitte verlagertes Hinterhauptloch zum Balancieren des Kopfes auf der Wirbelsäule; Oberschenkelknochen (Femur) mit großem Kopf und langem Oberschenkelhals; leichte x-Beinigkeit, wodurch die streckfähigen Kniegelenke unter dem Körperschwerpunkt liegen; Fuß mit Fußgewölbe und in einer Reihe stehenden Zehen (bei Menschenaffen ist die Großzehe opponierbar); Becken mit kurzen, breiten, nach innen gedrehten Darmbeinschaufeln zum Abstützen innerer Organe und mit großen Ansatzflächen für den großen Gesäßmuskel, der die Beinstreckung ermöglicht; S-Form der Wirbelsäule, verbunden mit einer Schwerpunktverlagerung ins Becken.

Da die Australopithecinen Gehirne besaßen, die denen von Schimpansen sehr ähnlich waren, und gleichzeitig den aufrechten Gang praktizierten, konnten die menschlichen Merkmale sich also nicht zur selben Zeit, sondern nur unterschiedlich schnell zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt haben. Tatsächlich zeigen gerade die ältesten Homininen, wie Ardipithecus ramidus und Australopithecus afarensis, Anpassungen sowohl an den aufrechten Gang als auch an das Klettern in Bäumen (lange, gekrümmte Finger und Zehen).

Von den baumbewohnenden Vorfahren hatten die ersten Homininen die guten Augen sowie räumliches und farbliches Sehen geerbt. Die lange Affenschnauze war zurückgegangen, der Schädel runder geworden. Das Gebiss hatte sich zur menschentypischen U-Form hin entwickelt, die Eckzähne ragten nicht mehr hervor. Arme und Hände glichen ebenfalls weitgehend dem Bauplan Homo. All diese Veränderungen lassen sich durch relativ einfache Umwandlungen bestehender und bewährter Körpermerkmale im Laufe der Evolution erklären. Dies gilt freilich nicht für den aufrechten Gang: »Er verlangt eine grundsätzliche Rekonstruktion unserer Anatomie«, argumentierte der amerikanische Evolutionsbiologe Stephen Jay Gould (1941-2002), »vor allem im Fuß und am Becken«.

In der Tat ist es erstaunlich, weshalb die Menschen-Vorläufer den sicheren vierbeinigen Gang gegen die labile Zweibeinigkeit eingetauscht haben sollen: Beim aufrechten Gang torkelt der Körper, dem britischen Anthropologen John Napier zufolge »Schritt für Schritt an einer Katastrophe entlang«. Nur ein aufwendiger, rhythmischer Balanceakt aus sieben eng koordinierten Bewegungen - Gehen genannt - bewahrt uns davor, auf die Schnauze zu fallen. Wie aber konnten unsere Vorfahren den gefährlichen Übergang überstehen, ohne auszusterben? Die Zweibeinigkeit muss zudem ziemlich rasch entstanden sein. »Man entwickelt sich nicht allmählich von einem Vierbeiner zu einem Zweibeiner«, scherzt Tim White. »Wie würde denn das Zwischenstadium aussehen - ein Dreibeiner?«

Der Anatom und Bewegungsexperte Owen Lovejoy entwickelte Anfang der 1980er Jahre eine Theorie über die Anfänge des aufrechten Gangs. Sie wurde erstmals 1981 in der Zeitschrift Science vorgestellt. Er geht davon aus, dass das Fortbewegungssystem eines Tieres Teil einer komplexen Anpassung an bestimmte ökologische Gegebenheiten ist. Von diesen Umwelteinflüssen wird auch das Fortpflanzungsverhalten beeinflusst. »Sie werden nicht glauben, dass aufrechtes Gehen irgend etwas mit Sex zu tun haben könnte, aber es hat«, meint Lovejoy. Er kam zu dieser Überzeugung nach ausgiebigen Vergleichen des Fortbewegungs- und Fortpflanzungsverhaltens von Menschenaffen und Menschen.

Demnach haben sich die Menschenaffen durch ihre - ökologisch gesehen - extrem spezialisierte Fortpflanzungsstrategie an den Rand des Aussterbens manövriert: Schimpansinnen zum Beispiel bekommen ein einziges Kind, das sie allein aufziehen, wobei sie den Nachwuchs bei der Nahrungssuche jahrelang mit sich herumtragen. Lovejoy argumentiert nun, dass für die ersten Homininen die Zweibeinigkeit - und ein verändertes Sozialverhalten - der Ausweg aus der sexuellen Sackgasse gewesen sei. Denn beim Sammeln von Nahrung wie auch beim Tragen der (nicht mehr zum Festklammern im Haarkleid fähigen) Babys wären freie Hände von Vorteil gewesen. Schließlich hätte eine Beteiligung der Männchen an der Nahrungsbeschaffung im Austausch gegen eine zusehends ausgedehnte Fähigkeit zum Geschlechtsverkehr - einen verlängerten Östrus - der Weibchen mehr Nachkommenschaft als bei den Menschenaffen ermöglicht.

Für jene Hominoiden, denen der Weg in die Zweibeinigkeit einen Ausweg aus der Fortpflanzungskrise eröffnete, war der Übergang zum aufrechten Gang gar nicht so groß, argumentiert Lovejoy: Sie stammten ja von baumbewohnenden Vorfahren ab, die sich am Boden wahrscheinlich mit dem heute noch für Gorillas üblichen »Knöchelgang« fortbewegten - eine Gangart, die dem aufrechten Gehen kaum überlegen ist. Die verminderte Beweglichkeit sei deshalb mehr als ausgeglichen worden durch die Vorteile der sexuell geförderten Zweibeinigkeit, nämlich durch die Möglichkeit, eine »Heimatbasis« einzurichten, dorthin Nahrung zu transportieren und so gemeinsam mehr Nachkommen großzuziehen.

Welche Selektionsdrücke die Entstehung des aufrechten Ganges einleiteten, ist schwer zu analysieren, da jeder Anpassungsschritt Rückwirkungen auf weitere Funktionskreise hatte. Biomechanische Untersuchungen an Fußskeletten von Australopithecinen deuten darauf hin, dass es artspezifische, mit der Ökologie im Zusammenhang stehende Unterschiede in der Fortbewegungsweise gegeben hat.

Der Wandel zum aufrechten Gang, jener aufwendige anatomische Umbau des Skeletts, muss sich noch im Wald vollzogen haben. Denn das früher vorgebrachte Argument, die Vorläufer der Homininen hätten erst draußen in der offenen Savanne den zweibeinigen Gang gelernt, ist laut Lovejoy »lächerlich«: Sie hätten das nie geschafft, weil sie für Raubtiere eine leichte Beute geworden wären. Wie des weiteren von Wissenschaftlern der Harvard und der Yale Universität gezeigt wurde, die in vielen Teilen Ostafrikas die chemischen Zusammensetzung der Böden untersuchten, sind die afrikanischen Savannen mit ihren großen Wanderherden in ihrem Charakter relativ jungen Datums und haben sich vor weniger als drei Millionen Jahren entwickelt, lange nachdem es bereits die ersten zweibeinigen Homininen gab.

Die zweite wichtige Theorie zur Erklärung für das Entstehen der Bipedie ist laut Richard Leakey wesentlich überzeugender, was zum Teil auf ihre Einfachheit zurückzuführen ist. Vorgeschlagen von den Anthropologen Peter Rodman und Henry McHenry von der Universität Kalifornien in Davis, besagt sie, Bipedie sei unter den veränderten Umweltbedingungen vor 7,5 Millionen Jahren von Vorteil gewesen, weil sie eine effizientere Fortbewegung ermöglicht habe. Als die Wälder zurückgingen, lagen die in bewaldeten Habitaten vorkommenden Nahrungsquellen wie etwa Obstbäume zu weit auseinander, um von den bisherigen Menschenaffen effizient genutzt werden zu können. Nach dieser Hypothese waren die ersten zweibeinigen Menschenaffen lediglich in der Weise ihrer Fortbewegung menschlich. Ihre Hände, Kiefer und Zähne blieben weiterhin die von Affen, da ihre Nahrung dieselbe blieb; geändert hatte sich lediglich die Methode, sich die Nahrung zu beschaffen.

Vielen Biologen erschien diese Erklärung zunächst unwahrscheinlich; schließlich hatten Wissenschaftler an der Harvard Universität einige Jahre zuvor gezeigt, dass das Gehen auf zwei Beinen weniger effizient ist als das auf vier Beinen. Die Forscher hatten allerdings die Energieeffizienz zweibeiniger Menschen mit der von vierbeinigen Pferden und Hunden verglichen. Rodman und McHenry wiesen darauf hin, dass der einzig sinnvolle Vergleich - der zwischen Mensch und Schimpanse - zugunsten des ersteren ausfalle. Deshalb, so lautete Ihr Fazit, könne die Zweibeinigkeit wegen ihrer höheren Energieeffizienz gegenüber den vierbeinigen Affen durchaus ein selektiver Vorteil gewesen sein.

Es gab noch zahlreiche andere Vorschläge für die Faktoren, die eine Evolution des aufrechten Gangs gefördert haben sollen, zum Beispiel: die Notwendigkeit, über hochwüchsiges Savannengras blicken zu können, um mögliche Fressfeinde rechtzeitig zu erkennen oder eine für die Kühlung während der Futtersuche am Tage erforderliche günstigere Körperhaltung. Von allen diesen erscheint für Richard Leakey die Hypothese von Rodman und McHenry am zwingendsten, weil sie auf rein biologischen Überlegungen aufbaut und die ökologischen Veränderungen einbezieht, die zu der Zeit eintraten, als sich die frühesten Menschen entwickelten.

Der aufrechte Gang gilt als ein Schlüsselereignis in der Evolution des Menschen und hatte tiefgreifende Folgen: Die Hände wurden endgültig von Fortbewegungsaufgaben befreit und konnten verstärkt Aufgaben der Nahrungsgewinnung, Nahrungsaufbereitung, Verteidigung und auch des Gebrauchs und der Herstellung von Werkzeugen übernehmen, so dass Eckzähne und Schneidezähne in der für den Menschen typischen Weise verkleinert werden konnten. Da der Schädel auf der Wirbelsäule balanciert wurde, verringerte sich der Einfluss von Nackenmuskulatur und Kaumuskulatur auf die Schädelausformung, die daraufhin mehr und mehr vom expandierenden Gehirn bestimmt wurde. Auf die Entstehung des aufrechten Ganges und in selektiver Rückkopplung mit der immer vielfältiger einsetzbaren Hand folgte stammesgeschichtlich die enorme Entfaltung von Schädel und Gehirn im Laufe des Pleistozäns.