Homo habilis

Homo habilis ist eine gut erforschte, aber schlecht definierte Spezies. Das Fundstück, das zur Benennung dieser Menschenart führte, wurde 1960 von den Leakeys in der Olduvai Schlucht in Tansania entdeckt. Es trägt die Bezeichnung OH 7 und war Gegenstand vieler Kontroversen, die sich über die gesamten 1970er Jahre hinzogen. Das Exemplar wurde im gleichen Gebiet entdeckt, wo vorher schon ein Australopithecus boisei (OH 5) gefunden worden war.

Steckbrief Homo habilis

Nicht alle Forscher waren davon überzeugt, dass sich die beiden Funde so stark voneinander unterschieden, um die Benennung einer neuen Spezies zu rechtfertigen. Louis Leakey war jedoch überzeugt, dass OH 7 der Hersteller der Werkzeuge war, die man bereits früher in der Schlucht fand, hatte er doch fast sein ganzes Leben damit verbracht, nach diesem Homininen zu suchen.

Das Fundstück wurde von einem fächerübergreifenden Team, bestehend aus Louis Leakey, John Napier und Phillip Tobias intensiv studiert. Sie kamen u.a. wegen der großen Schneidezähne zu dem Ergebnis, dass OH 7 außerhalb des bekannten Variationsspanne von Australopithecus africanus lag. Auch das große Gehirn und die Form der Hand überzeugten die Forscher davon, dass der Fund der Gattung Homo zuzuschreiben sei. Im Januar 1964 verkündete das Team die neue Spezies Homo habilis. Der Name wurde von Raymond Dart vorgeschlagen und bedeutet "geschickter Mensch", ein Hinweis auf die vermutete Fähigkeit dieser Homininen, Werkzeuge herzustellen. Seither wurden in der ca. 40 km langen Olduvai-Schlucht zahlreiche Reste des Homo habilis geborgen: 9 Schädelreste, 4 Unterkieferfragmente, 19 Zähne und 8 Fragmente von Skelettpartien.

Der Archäologe Louis Leakey war zeitlebens von den afrikanischen Wurzeln der Menschheit überzeugt. Bereits 1932 fand er erste Hinweise auf eine frühe Existenz der Gattung Homo in Afrika, u.a. ein Unterkieferfragment in Kanam an der Ostseite des Lake Victoria, das heute zu Homo erectus gerechnet wird. In der Olduvai-Schlucht (Bett I, Alter ca. 1,8 Millionen Jahre) entdeckte Leakey später sehr ursprüngliche Gerölle, von denen Splitter abgeschlagen wurden - Reste der von ihm so genannten Oldowan-Kultur. Auf der Suche nach deren Produzenten tauchte 1959 zunächst Zinjanthropus (OH 5) auf, der aber aufgrund seines geringen Hirnvolumens nicht als "Urmensch" überzeugte.

Leakey glaubte, dass Homo habilis der direkte Vorfahr des modernen Menschen war und dass H. erectus in der Ahnenreihe mehr oder weniger keine Rolle spielen würde. Heute hat sich das Blatt gewendet. Zwar wird Homo habilis im Allgemeinen als eigenständige Spezies betrachtet, doch seine Stellung als direkter Vorfahr von Homo sapiens wird mehr und mehr in Frage gestellt. Heute sind mit Homo habilis und Homo rudolfensis wenigstens zwei Spezies des frühen Homo vor mindestens 2,0 Millionen Jahren bekannt. Außerdem wird der Zeitraum der Entstehung von Homo erectus durch neue Funde fortwährend weiter in die Vergangenheit verschoben, so dass es wahrscheinlich ist dass dieser, und nicht Homo habilis, der direkte Vorfahr der modernen Menschen ist.

Bildergalerie

Ab dem Zeitpunkt des Fundes von OH 7 und noch lange danach spielte und spielt Homo habilis in vielen Hypothesen eine fast unverrückbare und zentrale Rolle. Erst mit Beginn des Koobi Fora Research Projects in Kenia unter Leitung von Richard Leakey, dem Sohn des berühmten Forscherpaares Leakey, kam wieder Bewegung in die Forschungen zum Ursprung der Gattung Homo. Aus den zahlreichen Fundstellen Koobi Foras am Ostufer des Turkanasees wurden seit 1970 neun zum Teil gut erhaltene Schädel, zehn Unterkiefer, sechs Zähne und fünf Fragmente von Skelettpartien entdeckt, die Ähnlichkeiten mit Homo habilis aufweisen. Auch ihr Alter von 1,9 - 1,8 Millionen Jahren entspricht dem der Olduvai-Funde. Allerdings fiel von Anfang an auf, dass die anatomische Variabilität sehr groß ist. Wahrscheinlich wären für die Funde aus Koobi Fora mindestens zwei Arten beschrieben worden, hätte es damals den prominenten Homo habilis aus der Olduvai-Schlucht noch nicht gegeben.

Es ist schwer, im Einzelnen die Merkmale von Homo habilis aufzuführen, da die Fundstücke, wie eben erwähnt, sehr stark variieren. Die Spezies scheint einen Mix aus Merkmalen zu zeigen, deren Zusammenstellung und Ausprägung immer wieder anders gedeutet wird - je nachdem, welchen Wissenschaftler man dazu befragt. Am einfachsten ist es, jene Exemplare in Augenschein zu nehmen, die ausnahmslos von allen Wissenschaftlern als H. habilis anerkannt werden, und dann die relevanten Merkmale aufführt.

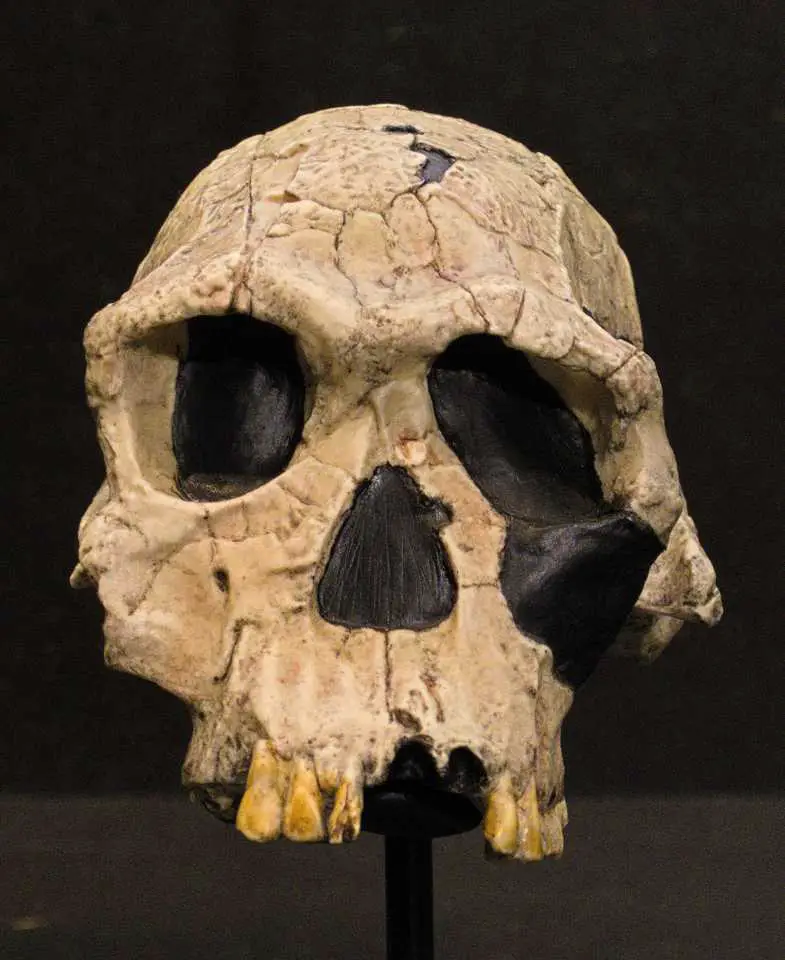

Das Fossil OH 7

Als erstes ist OH 7 zu nennen, das Typusexemplar von Homo habilis, aufgrund dessen Eigenschaften die Spezies beschrieben wurde. Das Exemplar besteht aus einem fast kompletten linken sowie einem fragmentarischen rechten Scheitelbein, einem Unterkiefer einschließlich 13 Zähnen, einem oberen Molaren und 21 Finger-, Hand- und Handgelenkknochen. Die Überreste gehörten einem 12 oder 13 Jahre alten männlichen Individuum. Die diesem Exemplar zugeschriebene Gehirngröße variiert und bewegt sich zwischen 590 - 710 cm3. Phillip Tobias und G. H. R. von Koenigswald benutzten drei Merkmale, um Homo habilis als eine Übergangsform zwischen A. africanus und H. erectus zu beschreiben. Dies waren ein relativ zu A. africanus vergrößertes Schädelvolumen, eine reduzierte Zahngröße sowie das Vorhandensein eines Präzisionsgriffes, welcher die anatomische Voraussetzung für die Herstellung von Steinwerkzeugen ist.

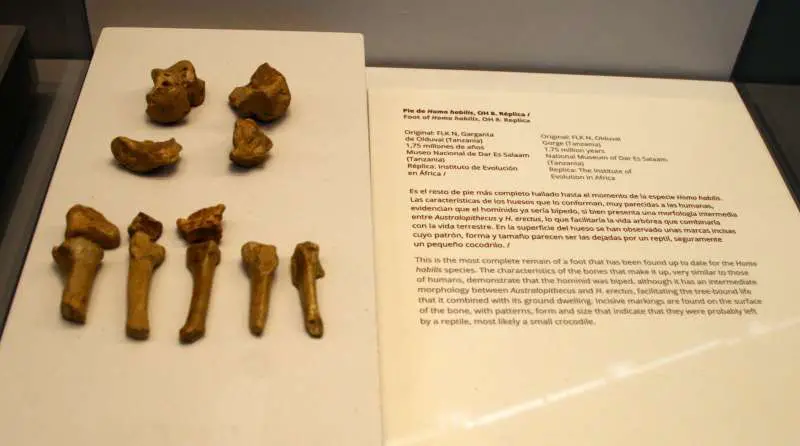

Das Fossil OH 8

Ganz in der Nähe von OH 7 wurde ein ziemlich vollständiger Fuß (OH 8) entdeckt. Anfangs glaubte man, dass dieser zu einem weiteren Individuum gehörte, denn zum einen wusste man, dass die Stücke von OH 7 von einem Heranwachsenden stammten, der Fuß jedoch - wegen einer Arthritis - von einem Individuum fortgeschrittenen Alters zu stammen schien. Die Arthritis in den teilweise aufgeriebenen Knochen rührte jedoch von einer Verletzung her und das eigentliche Lebensalter lag im Bereich von OH 7 - dies macht es wahrscheinlich, dass beide Fundstücke von ein und dem selben Individuum stammen. Die Überreste zeigen klare Anzeichen des aufrechten Gangs, wie etwa eine vergrößerte große Zehe sowie eine Knöchelkonstuktion, die eine effiziente Gewichtsverteilung beim Gehen ermöglichte.

Obwohl das Exemplar die Fähigkeit zum ständigen aufrechten Gang besaß, gibt es daneben Anzeichen für die Fähigkeit in Bäumen zu klettern, wie dies etwa ein unscheinbarer Höcker zur Befestigung des Schienbeinmuskels dem geschulten Auge der Anatomen zu beweisen scheint. Deshalb ist es möglich, dass dieses Individuum noch eine gewisse Zeit in den Bäumen verbrachte. Dies deckt sich gut mit der Hypothese, dass die verschiedenen Homininen die meiste Zeit in einer mit einzelnen Baumgruppen bewaldeten Umgebung lebten. Auf der Grundlage der Anatomie der Ferse errechnete Henry McHenry ein ungefähres Gewicht von 31,7 kg für OH 7.

Legt man die unterschiedlichen Schätzungen der Gehirngröße zugrunde, reicht das Verhältnis von Gehirn zu Körpergewicht von Wolpoff (590 cm³ Gehirnvolumen = 1,86%) über Tobias (647 cm³ Gehirnvolumen = 2.04%) bis Holloway (710 cm³ Gehirnvolumen = 2.24%). Auch wenn man das geringste Volumen von Wolpoff (590 cm³) zu Grunde legt, repräsentiert das Exemplar immer noch das verhältnismäßig größte Gehirn für männliche Homininen aus der Zeit vor 1,75 Millionen Jahren.

Das Fossil OH 13

Ein anderes, relativ vollständiges Exemplar von Homo habilis ist OH 13 mit dem Spitznamen "Cinderella". Es handelt sich dabei um ein fragmentarisches und schlecht erhaltenes Exemplar eines 15-16 Jahre alten weiblichen Homo habilis, das auf ein Alter von etwas weniger als 1,66 Millionen Jahre datiert wurde. Dies macht "Cinderella" zu einem der letzten (wenn auch nicht dem letzten) Homo habilis, der bis heute in der Fundgeschichte aufgetaucht ist. Das Material besteht aus dem Unter- und Oberkiefer, mehreren Zähnen, Teilen des Gehirnschädels und einigen postkranialen Elementen, einschließlich eines kleinen Stückes der oberen Elle. Dieses und ein weiteres Exemplar mit der Bezeichnung OH 16 waren Gegenstand vieler ungenauer Schätzungen bezüglich der Gehirngröße, weshalb man die Funde ursprünglich als H. erectus klassifizierte. Neuere Schätzungen gehen von einer Gehirngröße von ungefähr 500 cm³ aus. Zusammen mit einer geschätzten Körpergröße ähnlich wie AL 288-1 (A. afarensis, Lucy), ergibt das ein Verhältnis von Gehirnvolumen zu Körpergröße, das nahe bei OH 7 liegt.

Das Fossil OH 16

Bei dem Fund mit der Bezeichnung OH 16 handelt es sich um einen tragischen Fall. Das fast vollständige Exemplar wurde erst am Ende eines Arbeitstages im Feld entdeckt, daher markierte man die Position und sperrte den Fundbereich mit einem Seil ab, um am nächsten Tag mit den Ausgrabungsarbeiten zu beginnen. Als die Forscher tags darauf an der Fundstelle ankamen, mussten sie mit Entsetzen feststellen, dass einheimische Bauern eine Viehherde über das Gebiet getrieben hatten, die den Fund vollkommen zertrampelte.

Das Individuum war 15-16 Jahre alt, als es starb. Es hatte sehr große Zähne, die denen von Australopithecinen ähneln. Auf einer Seite des Kiefers zeigen die Zähne starken Kariesbefall, was dazu führte, dass das Individuum vermehrt auf der anderen Seite kaute und sich dort ein sehr kräftiger Schläfenmuskel entwickelte. Ein anderes Merkmal sind die deutlich dünneren Schädelwände als etwa bei H. erectus.

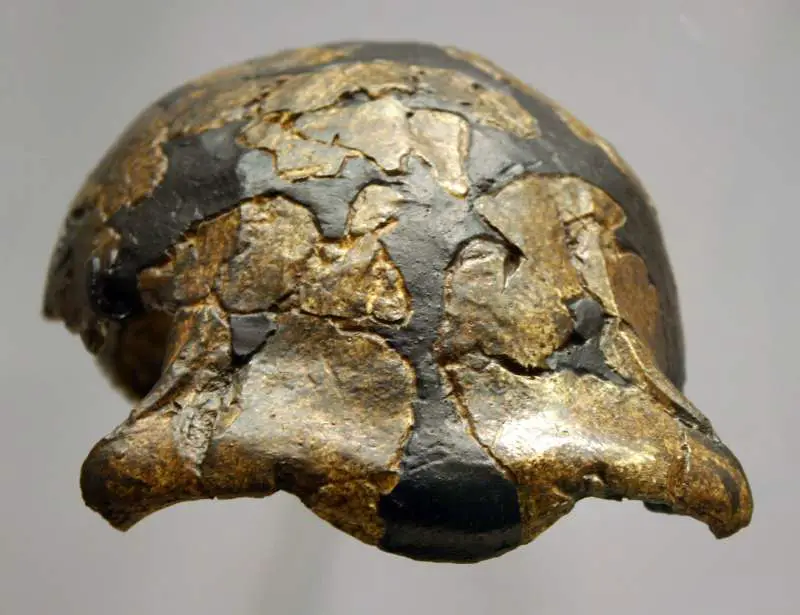

Das Fossil OH 24

Das Fundstück OH 24 mit dem Spitznamen "Twiggy" ist in seiner Anatomie von allen Habilinen den Australopithecinen am ähnlichsten. Das Exemplar war vollkommen zerbrochen und in Kalkstein eingebettet. Ron Clarke war der Forscher, der die schmerzliche und langwierige Aufgabe der Rekonstruktion übernahm. Trotz der enormen Erfahrung eines Ron Clarke war es nicht möglich, alle Fragmente an ihrer ursprünglichen Lage zu positionieren und so blieben über 100 winzige Teile übrig. Folglich macht das Exemplar einen recht verzerrten Eindruck und es ist schwierig, das Gehirnvolumen abzuschätzen. Ralph Holloway, Spezialist für Schädelinnenabdrücke, vermutet ein Volumen von ungefähr 590 cm³, aber viele Forscher glauben, dass diese Schätzung zu hoch ist.

Obwohl OH 24 kein Australopithecus zu sein scheint, so passt das Fundstück aber auch nicht wirklich in das klassische Homo habilis-Muster. Möglicherweise gehört OH 24 eher zu H. rudolfensis oder einer anderen, noch nicht genauer definierten Spezies. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass sich aufgrund der schwierigen und problematischen Rekonstruktion keine eindeutige Zugehörigkeit zu einer Spezies bestimmen lässt.

Das Fossil OH 62

Ein weiteres Exemplar von Homo habilis trägt die Bezeichnung OH 62. Der Fund besteht aus einer bruchstückhaften Ansammlung von 302 Knochensplittern, darunter Teile des Oberkiefers, welche es erst ermöglichten, das Individuum dem Homo habilis zuzuordnen. Der Fund wurde von Donald Johanson publiziert, er ist einer breiteren Öffentlichkeit als "Lucys Child" bekannt geworden.

Wie man gesehen hat, ist es nicht leicht, eine komplizierte Spezies wie Homo habilis zu beschreiben. Es gibt keine zwei Forscher, die gleiche Fundstücke übereinstimmend Homo habilis zuordnen, und nur wenige können sich auf Merkmale einigen, die das Taxon Homo habilis definieren. Man ist uneinig, ob Homo habilis überhaupt ein gültiges Taxon ist, und wenn ja, ob diese Spezies nicht eigentlich in die Gattung Australopithecus gehört (Henke, Rothe 2003). Man kann nur hoffen, dass künftige Entdeckungen Klarheit in dieses etwas verworrene Bild bringen.

Literatur

Leakey, L.S.B., P.V. Tobias, and J.R. Napier. 1964. "A new species of genus Homo from Olduvai Gorge." In Nature, vol. 202, pp. 7-9

L.S.B. Leakey; P.V. Tobias; J.R. Napier. 1965. A New Species of Genus Homo from Olduvai Gorge (PDF). Current Anthropology, Vol.6, No.4, (Oct 1965)

Johanson, D., F.T. Mason, G.G. Eck, T.D. White, R.C. Walter, W.H. Kimbel, B. Asfaw, P. Manega, P. Ndessokia, and G. Suwa. 1987. "New partial skeleton of Homo habilis from Olduvai Gorge, Tanzania." In Nature, vol. 327, pp. 205-209