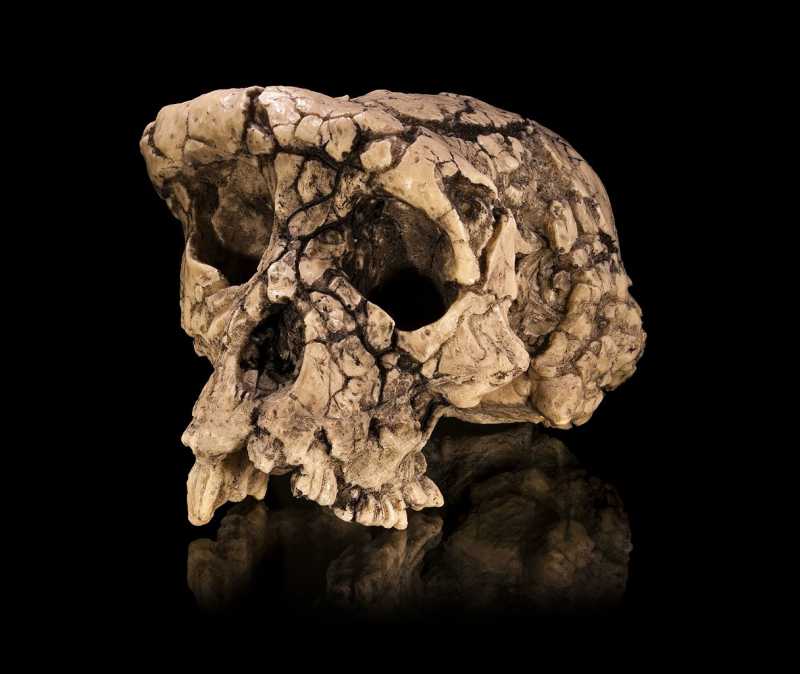

Sahelanthropus tchadensis

In der Djurab-Wüste im Tschad in Zentralafrika wurde im Jahr 2001 ein fossiler Schädel und mehrere Unterkiefer und Zähne einer möglicherweise aufrecht gehenden Primatenart entdeckt, deren Alter auf 6 bis 7 Millionen Jahre geschätzt wird.

Für die Funde konnte allerdings keine sichere Datierung vorgenommen werden, da vulkanisches Material, das für eine sichere Altersbestimmung notwendig ist, an diesem Fundort fehlt. Jedoch erhärten Begleitfossilien, deren Alter an anderen Fundstellen Afrikas relativ sicher bestimmt werden konnte, den von den Forschern angenommenen Zeitraum.

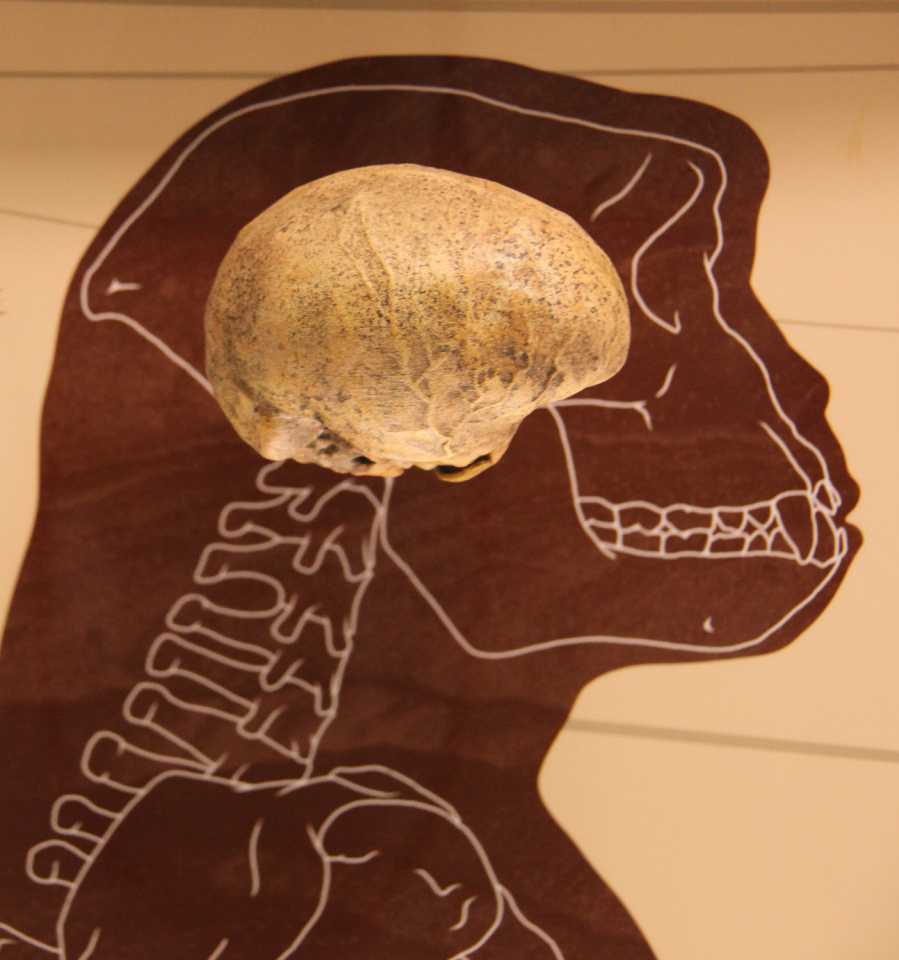

Das Gehirnvolumen von Sahelanthropus tchadensis beträgt ca. 320 bis 350 cm³ und liegt damit unterhalb dessen späterer Australopithecinen. Die reduzierte Größe seiner Eckzähne kommt denen der Vormenschen jedoch schon sehr nahe. Die Überaugenwülste entsprechen weitgehend denen der heutigen Gorillas, die untere Hälfte des Gesichtes ist vergleichsweise menschenähnlich aufgebaut.

Steckbrief Sahelanthropus tchadensis

Es fehlen jedoch jene Skelettteile von Sahelanthropus, die einen sicheren Rückschluss auf seine Fortbewegungsart erlauben würden. Einige Forscher, insbesondere die Erstbeschreiber (Brunet et al., 2002) deuten jedoch die Position des Foramen magnum als Beweis für den aufrechten Gang. Das Foramen magnum ist Durchtrittstelle für das Zentrale Nervensystem: je mittiger es unterhalb des Schädels positioniert ist, desto wahrscheinlicher ist die aufrechte Körperhaltung des entsprechenden Individuums. Die Begleitfossilien deuten darauf hin, dass Sahelanthropus in einer bewaldeten Region lebte.

Bildergalerie

Ausgestellt im Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main. Fotografieren war im Museum uneingeschränkt erlaubt.

Daderot

Der Fund erhielt seinen wissenschaftlichen Namen in Anlehnung an seinen Fundort im Tschad und der Sahelzone. Wie viele andere bedeutende Menschenfunde, etwa dem Kind von Taung oder der berühmten Lucy erhielt auch Sahelanthropus einen Spitznamen: Toumaï. In der Sprache der Bewohner der Djurab-Wüste wird dieser Name, der "Hoffnung auf Leben" bedeutet, häufig Kindern gegeben, die kurz vor der Trockenzeit geboren werden.

Literatur

Michel Brunet u.a.: A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa. Nature 418, S. 145–151, 11. Juli 2002, DOI:10.1038/nature00879