Homo naledi

Im Oktober 2013 haben Wissenschaftler aus Südafrika eine Entdeckung angekündigt, eine Fundgrube fossiler Menschen in einem Höhlensystem, das nun als Rising-Star-Höhle bekannt ist. Die Forschung unternahm schon bald danach große Anstrengungen, um die mehr als 1.500 fossilen Knochen und Zähne ans Licht zu bringen. Und doch ist diese große Zahl an Fossilien nur ein Bruchteil des Materials, das an der Stelle noch auf seine Ausgrabung wartet. Schon jetzt können die Forscher sagen, dass es sich bei dem Fund um die bislang größte Ansammlung menschlicher Fossilien in ganz Afrika überhaupt handelt.

Steckbrief Homo naledi

Am 10. September 2015 hat das Ausgrabungsteam endlich seine mit Spannung erwarteten Analysen der Öffentlichkeit vorgestellt - und die Schlussfolgerungen sind aufsehenerregend. Die Forscher vermuten, dass die Fossilien einer bisher unbekannten Art unserer eigenen Gattung Homo zugeordnet werden müssen. Sie zeigen eine eigentümliche Mischung aus körperlichen Merkmalen von unterschiedlichen Homininen und lassen für das kleine Gehirn auf ein überraschend modernes Verhalten schließen.

Leider konnte das genaue Alter der Fossilien noch nicht bestimmt werden, sodass sich einige Wissenschaftler unsicher sind, was sie von den Überresten halten sollen.

Die Knochen mußten von Höhlenforschern aus einer schwer zugänglichen, 30 Meter unter der Erde liegenden Kammer der Rising-Star-Höhle in der südafrikanischen Region "Cradle of Humankind" (Wiege der Menschheit) geborgen werden. Die Wissenschaftler berichten, dass unter den Überresten fast jedes Element des menschlichen Skeletts mehrfach vorhanden ist und diese mindestens 15 Individuen zugeordnet werden können. Für ein Wissenschaftsgebiet, in dem auch wenige isolierte Knochen von größter Bedeutung sein können, ist dies ein absoluter Glücksfall.

Anatomie

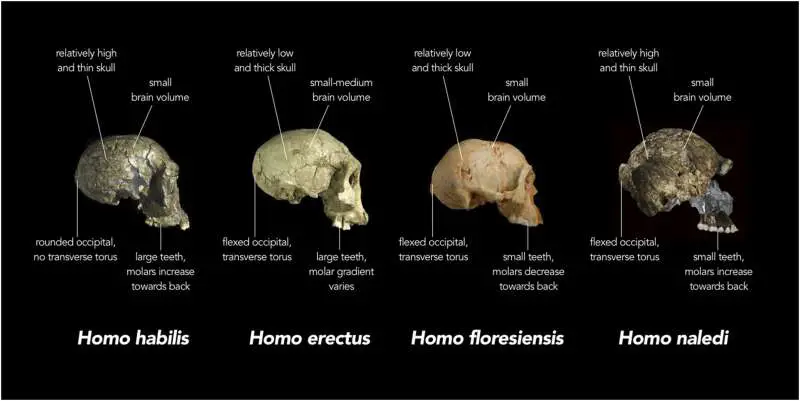

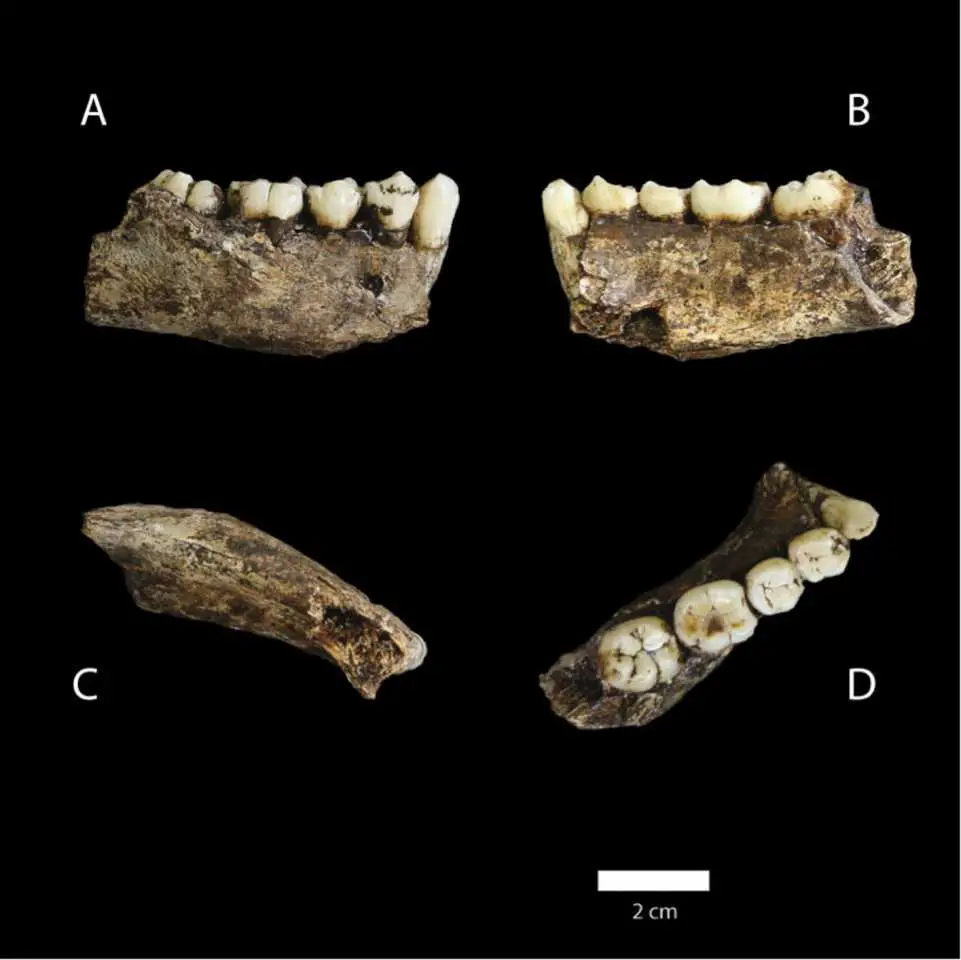

Die Fossilien zeigen eine Kombination aus primitiven Merkmalen, die sowohl unseren alten Australopithecinen-Vorgängern als auch der Gattung Homo zugeordnet werden können. Zum Beispiel hat das Becken die aufgeweitete Form der Australopithecinen, während Bein und Fuß dem Homo sapiens ähneln. Ebenso gehört die sehr kleine, australopithecinen-ähnliche Hirnschale zu einem Schädel, der ansonsten wie der eines frühen Homo aufgebaut ist. Die Zähne sind unterdessen klein, wie die des modernen Menschen, allerdings ist der dritte Molar größer als die anderen Backenzähne - ein Merkmal, das man eher mit Australopithecus in Verbindung bringt. Die oberen Gliedmaßen zeigen australopithecus-artige Schultern und Finger, wobei das Handgelenk und die Handfläche wiederrum der Gattung Homo ähneln." Alle diese Kombinationen lassen uns mit einem wirklich seltsamen Homininen zurück," bemerkt Lee Berger, der Projektleiter der Ausgrabungen.

Stehend etwa 1,5 Meter groß, mit einem kleinen Gehirn, geschickten Händen und einem Körper, der sowohl zum aufrechten Gehen als auch zum Klettern befähigte, besaß das Wesen ein einzigartiges Mosaik von Eigenschaften, von dem die Forscher denken, dass es eine neue Art von Mensch ist. Aufgrund der vielen Homo-ähnlichen Merkmale, besonders jene, die in direktem Kontakt mit der Umwelt stehen (nämlich Füße, Hände und Zähne), stellen die Forscher den neuen Homininen nicht in die Gattung Australopithecus sondern in die Gattung Homo. Dem neuen Vertreter auf der Menschenlinie verliehen sie die Artbezeichnung Homo naledi.

Stammbaum

Aber wo genau Homo naledi seinen Platz auf dem Stammbaum des Menschen hat, abgesehen von der Zugehörigkeit zur Gattung Homo, ist unklar. Diese Unsicherheit ist zum größten Teil der Tatsache geschuldet, das es den Forschern bislang nicht gelungen ist, das Alter der Knochen zu bestimmen. Die Fossilien könnten mehrere Millionen Jahre alt sein oder aber auch nur ein paar Zehntausend Jahre, obwohl das Team die Idee zu favorisieren scheint, dass Homo naledi an einem Punkt in der Nähe des Ursprungs von Homo einzuordnen ist (Das älteste bekannte Fossil eines Homo ist ein Unterkieferknochen aus Ledi Geraru in Äthiopien, der auf 2,8 Millionen Jahre datiert werden konnte).

Konsequenzen

Wie alt sich die Knochen des Homo naledi auch erweisen mögen, eines ist sicher: Sie werden sich drastisch darauf auswirken, wie Wissenschaftler die menschliche Evolution zukünfig interpretieren werden, sagt Berger. Wenn die Fossilien ziemlich alt sind, dann haben sich bestimmte körperliche Merkmale, auch Verhaltensmerkmale, die mit dem späteren Homo in Verbindung gebracht werden, überraschend früh entwickelt und möglicherweise sogar bei Arten, die nicht auf einer direkten Linie zu Homo sapiens liegen.

Bildergalerie

Wenn die Überreste eher mittleren Alters sind, so wären einige ihrer Australopithecinen-ähnlichen Merkmale das Ergebnis einer Umkehrung, bei der sich primitive Züge neu entwickelt haben, möglicherweise weil sie auf irgendeine Weise wieder überlebenswichtig wurden.

Wenn die Überreste eher jüngeren Alters sind, so müssen sich die Wissenschaftler mit der Tatsache anfreunden, dass es eine menschliche Spezies mit einem kleinen Gehirn, aber mit werkzeuggebrauchenden Händen geschafft hat, neben großhirnigen menschlichen Spezies eine verhältinismäßig lange Zeit zu existieren, möglicherweise sogar neben Homo sapiens. In diesem Fall, so Teammitglied John Hawks von der Universität von Wisconsin, gehört Homo naledi vielleicht zu jenen archaischen menschlichen Spezies, die sich mit Homo sapiens gekreuzt haben und dadurch zum modernen menschlichen Gen-Pool beitrugen, wie es etwa die Neandertaler taten. (Das Team plant, DNA aus den fossilen Knochen des Homo naledi zu extrahieren, wenngleich die warmen und feuchten Bedingungen in dem Höhlensystem nicht ideal sind, dass sich alte DNA erhält).

Spekulationen über das Verhalten

Der anatomische Mix des Homo naledi ist jedoch nicht der einzige rätselhafte Aspekt seiner Entdeckung. Bei anderen Fundorten im "Cradle of Humankind" sind die menschlichen Fossilien in Sediment mitsamt anderer Tierknochen eingebettet. Die Knochen von Menschen und Tieren reicherten sich gleichermaßen in den Höhlen an, teils durch katastrophale Ereignisse wie das Hineinfallen in eine unterirdische Höhle durch ein Loch im Boden, oder sie waren Beute von großen Raubtieren, die in den Höhlen hausten. Aber die Knochen der Rising-Star-Höhle sind nicht in Sedimenten eingebettet, auch nicht die Überreste von anderen Wirbeltieren, sieht man einmal kleinen Nagern und Vögeln ab. Angesichts des Fehlens jeglichen Hinweises, dass eine Gruppe von Homo naledi in die unterirdische Kammer gefallen ist oder ihre Überreste hineingewaschen oder von Raubtieren eingebracht wurden, vermuten die Forscher, dass diese kleinhirnigen Menschen ihre Toten bewusst in der Höhle ablegten. Weiterhin glauben sie, dass die Menschen wegen des schweren Zugangs zur Kammer, die immer dunkel gewesen zu sein scheint, große Anstrengungen unternommen haben, um die Körper hier abzulegen. Eventuell benötigten sie auch eine Lichtquelle, vielleicht in Form einer einfachen Fackel, um dies zu tun. Dieses Verhaltensmuster ist wichtig, weil es bedeutet, dass Homo naledi, wie es Hawks ausdrückte, "ein kollektives, kulturelles Wissen über die Sterblichkeit hatte." (Paul Dirks et al. 2015).

Kritik

Viele Schlussfolgerungen des Teams um Lee Berger sind von anderen Wissenschaftlern mit Skepsis aufgenommen worden. "Ich finde, [die Entdeckung] fabelhaft, aber verwirrend", sagt Susan Antón von der New York University, die die Evolution der Gattung Homo studiert. Sie stellt fest, dass die neuen Funde eine laufende Debatte unter Paläoanthropologen widerspiegelt, was die Mitglieder der Gattung Homo ausmacht und wo sie ihren Platz auf dem Stammbaum des modernen Menschen einnehmen. Die frühesten Fossilien von Homo liegen bislang allenfalls bruchstückhaft vor, was es schwer macht, die ersten Merkmale herauszufinden, die unsere Gattung von den Australopithecinen unterscheidet. Von Homo naledi sind mehrere Körperteile erhalten, aber "wir haben keine Ahnung, wie alt dieses Zeug ist, oder ob es relevant ist, um den Ursprung der Gattung Homo zu verstehen", kommentiert Antón.

Bernard Wood von der George Washington University stimmt mit den Entdeckern überein, dass die Fossilien eine neue Art repräsentieren. Allerdings glaubt er nicht, dass die Überreste eine umfassende Überarbeitung der menschlichen Evolution erforderlich machen. Stattdessen vermutet er, dass die Knochen Menschen einer Bevölkerung repräsentieren, die ihre seltsamen anatomischen Merkmale in relativer Isolation in Südafrika entwickelt haben könnten, die er als eine "Sackgasse ganz unten auf dem afrikanischen Kontinent" beschreibt. Wood verweist auf eine andere kleinhirnige Spezies, bekannt als Homo floresiensis von der Insel Flores in Indonesien, als ein weiteres Beispiel für eine solche relikte, aus vergangener Zeit übriggebliebene Bevölkerung.

Auch der Vorschlag, dass der kleinhirnige Homo naledi seine Toten systematisch entsorgt haben könnte, sorgte für hochgezogene Augenbrauen. "Das wäre ziemlich radikal", sagt Alison Brooks von der George Washington University. "Es gibt Leute, die glauben, dass der Neandertaler seine Toten nicht begraben hat" (Die Neandertaler sind unsere nächsten menschlichen Verwandten, sie hatten Gehirne so groß wir und zeigten eine Vielzahl hoch entwickelter Verhaltensweisen. Ob sie ihre Toten begruben, wird weiterhin diskutiert). "Ich will nicht gänzlich auszuschließen, dass Lee Berger et al. Recht haben, aber ich denke, sie brauchen wirklich mehr Beweise, um ihre Theorien zu stützen. "Brooks fügt hinzu, dass das Team einen besseren Ausgangspunkt hätte, wenn es zeigt, dass die Fossilien allesamt in den gleichen Zeitraum datieren.

Zustimmung

Für andere Beobachter der Veröffentlichungen ist es gut nachvollziehbar, wie die Entdecker die Fundsituation beschreiben. Denn es gibt keine nennenswerten Überreste von Tieren, welche Hinweise geben könnten, wie die Knochen von Homo naledi in die Kammer gelangen konnten. Travis Pickering von der Universität von Wisconsin, der seit 20 Jahren an vielen Fundorten des "Cradle of Humankind" arbeitet, nennt die Umstände der Fundsituation von Homo naledi einzigartig und glaubt, dass die geplante Beseitigung der Überreste von anderen Gruppenmitgliedern die vernünftigste Erklärung für das Phänomen ist. Aber "ob das bedeutet, dass Homo naledi eine kulturell fortgeschrittenene Spezies mit einem entwickelten Totenkult oder einfach nur eine primitive Spezies war, die verwesende Leichen vom Lagerplatz entfernt hat. Diese Frage ist derzeit nicht zu beantworten", bemerkt er.

Das Entdeckerteam konzentriert sich auf die Möglichkeit, dass sich H. naledi der eigenen Toten entledigt hat - ein Verhalten, das in Pickerings Sicht eigentlich nicht unerwartet ist. Beobachtungen an heutigen Schimpansen zeigen nämlich, dass diese Menschenaffen mit ihrer im Vergleich zum Menschen bescheidenen Gehirngröße durchaus in der Lage sind, zwischen Tod und Leben zu unterscheiden. Deshalb sollte auch eine menschliche Spezies mit einem Gehirn, das größer ist als das der Menschenaffen, in der Lage sein, diese Verbindung zwischen Leben und Tod herzustellen. "Das Wichtigste über die neuen Erkenntnisse der Rising-Star-Höhle ist, dass sie diesen Punkt bestätigen können," so Pickering.

Literatur

L. R. Berger et al. Homo naledi, a new species of the genus Homo from the Dinaledi Chamber, South Africa.eLIFE, 10 September 2015. DOI: 10.7554/eLife.09560

Paul HGM Dirks et al. Geological and taphonomic context for the new hominin species Homo naledi from the Dinaledi Chamber, South Africa. eLIFE, 10 September 2015. DOI: 10.7554/eLife.09561