Orrorin tugenensis - BAR 1000.00

| FUND | FUNDORT | ALTER | ENTDECKER | DATUM |

|---|---|---|---|---|

| verschiedene Fragmente von Oberschenkelknochen u.m | Lukeino, Baringo-Region, Kenia | ca. 6 Millionen Jahre | Brigitte Senut, Martin Pickford | 25. Oktober 2000 |

| VERÖFFENTLICHUNG | ||||

| Senut, B., M. Pickford, D. Gommery, P. Mein, K. Cheboi, and Y. Coppens. 2001. First hominid from the Miocene (Lukeino Formation, Kenya). In Comptes Rendus de l'Académie de Sciences, vol. 332, pp. 137-144. DOI: 10.1016/S1251-8050(01)01529-4. | ||||

Erste »Vor-Menschen« existierten möglicherweise schon sehr viel früher, als man bisher annahm. In Kenia haben Forscher die Überreste eines Primaten entdeckt, der als einer der ältesten, bekannten Vorfahren des Menschen seinen Platz in den Lehrbüchern finden könnte. Die Knochen- und Zahnreste von Orrorin tugenensis sind vermutlich rund sechs Millionen Jahre alt.

Die ersten Fossilien wurden, wie das kenianisch-französische Forscherteam bekannt gab, bereits am 25. Oktober 2000 im Herzen Kenias entdeckt - rund 235 Kilometer von der Hauptstadt Nairobi entfernt. Seitdem haben die Wissenschaftler verschiedene Knochen von mindestens fünf "Vor-Menschen" gefunden - sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechts.

Anatomie

Zwei Kieferfragmente mit drei Molaren von einem einzelnen Individuum (BAR 1000'00), sowie einige nicht dazugehörige Zähne - ein unterer Molar aus dem Jahr 1974, ein unterer Prämolar, ein oberer Eckzahn, ein oberer Schneidezahn und ein rechter und linker Weisheitszahn - entdeckt in Kenia, sind alles was vom Schädel und den Zähnen des "Millennium-Menschen" Orrorin tugenensis bekannt ist. Die Molaren habe niedrige, runde Höcker und einen dicken Zahnschmelz, der obere Schneidezahn ist groß und spatelförmig. Der obere Eckzahn ist kurz und spitz und erinnert in seiner Form an einen weiblichen Schimpansen, doch die Länge deutet darauf hin, dass er nicht sehr weit über die hintere Zahnreihe hinausragte. Eine vordere Längsnut am Eckzahn deutet auf eine mögliche Funktion als Schleifstein, könnte aber auch ein funktionsloses Erbe eines Vorfahren sein, bei dem dieses Merkmal noch einen Zweck erfüllte.

Leider ist das Geschlecht dieses frühen Homininen unbekannt. Wenn die Fossilien zu einem Weibchen gehören, dann könnte der Eckzahn eines Männchens viel größer gewesen sein und vielleicht eine Schleifstein-ähnliche Funktion besessen haben, wie es bei beiden Geschlechtern der heute lebenden großen Menschenaffen der Fall sein kann. Insgesamt scheinen die Zähne einen dicken Zahnschmelz zu haben und gemessen an der Körpergröße relativ klein zu sein. Allerdings wurde die Zahnschmelzdicke noch nicht vollständig vermessen. Da die Überreste aus unterschiedlichen Zeiträumen stammen und die meisten Zähne nicht miteinander in Zusammenhang stehen, sind Schätzungen über die relative Zahngröße unsicher, d. h. sie könnten auf Veränderungen der Körpergröße im Laufe einer langen Zeit hinweisen und nicht notwendigerweise die relativen Zahnproportionen beschreiben. Orrorin ernährte sich wahrscheinlich von Früchten, darauf deuten zumindest seine spitzen Eckzähne, die niedrigen, runden Höcker der Backzähne und die großen Schneidezähne hin. Er konnte vermutlich aber auf Samen und andere harte Nahrung zurückgreifen, wenn Früchte nicht zur Verfügung standen. Die Tatsache, dass Orrorin eine Region am Äquator mit relativ starken Regenfällen bewohnte, wo Früchte das ganze Jahr über verfügbar sind, unterstützten eine solche Auslegung.

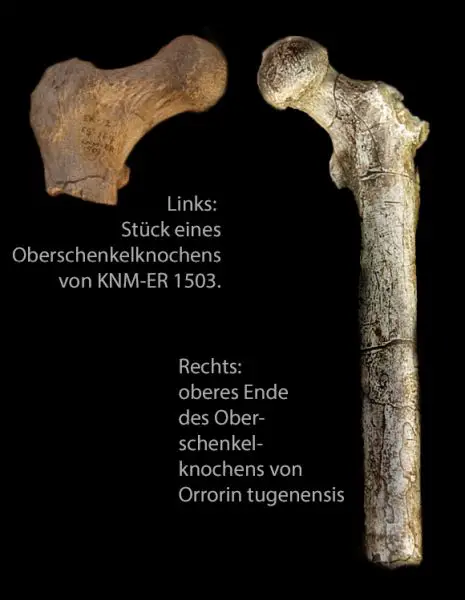

Zu den fossilen postcranialen Überresten von Orrorin tugenensis gehören ein Fingerknochen (BAR 349'00), ein rechter Armknochenschaft (BAR 1004'00), ein kleines Fragment eines Oberschenkelknochens (BAR 1215'00), die oberen zwei Drittel von zwei linken Oberschenkelknochen, einer mit Gelenkfläche (BAR 1002 '00) , einer ohne (BAR 1003'00), und eine neuere Entdeckung, das Ende eines Fingerknochens (BAR 1901'01). Diese Exemplare bilden die Gesamtheit der bislang ausgegrabenen postcranialen Überreste von Orrorin tugenensis. Martin Pickford und andere Entdecker dieser Fossilien weisen auf die dickere Kortikalis (Substantia compacta) der unteren Hälfte des Oberschenkelhalses hin, die, verglichen mit der oberen Hälfte, einen Beweis für den Gang auf zwei Beinen darstellen soll. Allerdings haben Paviane und andere, auf dem Boden lebende, vierbeinige Primaten eine ähnliche Verteilung der Kortikalis auf ihren Knochen, was beweist, dass es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Kortikalisverteilung und dem aufrechten Gang gibt.

Der Fingerknochen ähnelt in seinen Abmessungen und seiner Krümmung sowohl heutigen Pavianen, als auch Australopithecus afarensis (AL 288-1, Lucy), ein Vormensch, der sich zwar zweibeinig auf dem Boden fortbewegte, aber auch noch in den Bäumen zuhause war. Leider handelt es sich bei dem Fingerknochen um einen isolierten Fund, der möglicherweise 300.000 oder 400.000 Jahre jünger ist, als die restlichen Orrorin-Fossilien, und es ist unklar, ob er tatsächlich zur Art Orrorin tugenensis gehört. Die Annahme, dass Orrorin offensichtlich der einzige Hominine zu der Zeit und in diesem Gebiet war, ist der einzige Grund, warum man den Fingerknochen dieser Art zuordnete. Aufgrund von Fossilien von recht großen, zur gleichen Zeit lebenden Colobinae (Schlank- und Stummelaffen) von anderen Fundstellen, kann man die Möglichkeit nicht ausschließen, dass der Fingerknochen von einem Vertreter dieser Primatenfamilie stammt. Außer dass der Fingerknochen aus Kapsomin stammt, wo die meisten Überreste von Orrorin gefunden wurden, gibt es tatsächlich kaum gute Hinweise, dass dieser Knochen das Ende eines Daumenknochens sein soll, der den seitlichen Fingern gegenüberliegt, nicht einmal, ob es sich nicht sogar um eine Zehe handelt. Alles in allem gibt es derzeit reichlich wenig Hinweise darauf, wie sich Orrorin tatsächlich fortbewegte.

Die Geologie des Fundortes

Überreste von Orrorin tugenensis wurden an vier verschiedenen Fundstellen ausgegraben: von Norden nach Süden heißen sie Cheboit, Kapsomin, Kapcheberek und Aragai. Sie befinden sich entlang der östlichen Ausläufer der Tugen Hills westlich des Lake Baringo in Kenia. Die Lukeino Formation entstand im späten Miozän vor 5,3 bis 7,0 Millionen Jahren und repräsentiert die Sedimente eines flachen Sees, die hauptsächlich aus Schluff, Sand und dünnen Kalksteinschichten bestehen. Die Formation befindet sich oberhalb eines vulkanischen Stroms und wird von Basalt bedeckt. Kurze Zeit nach ihrer Entstehung drang Basalt (Dolerit) in die Lukeino Formation ein, so dass sie heute aus einem oberen und einem unteren Teil besteht. Die Fossilien von den verschiedenen Fundstellen stammen aus unterschiedlichen Schichten innerhalb der Formation, so haben sie auch ein unterschiedliches geologisches Alter. Die Orrorin Fossilien aus Aragai, Cheboit und Kapsomin stammen alle von unterhalb der Basalt-Intrusion, die Fossilien aus Kapcheberek stammen von oberhalb der Basalt-Intrusion, und zwar aus den obersten Schichten der Formation. Die meisten Fossilien stammen aus den Aufschlüssen bei Kapsomin, einer flachen Seeablagerung, die durch sehr langsam fließendes Wasser entstanden ist. Da die Fossilien nicht in einem Bachbett hin und her gerollt oder durch andere Wassereinwirkungen abgeschliffen wurden, sind auch die Details der Knochen recht gut erhalten.

Das Alter der Fossilien

Radiometrische Datierungen des vulkanischen Stroms, auf dem die Lukeino Formation ruht, und des darüber liegenden Basaltgesteins, ergaben ein Alter zwischen 6,2 und 5,65 Millionen Jahren. Diese Daten stellen ein Maximal- und Minimalalter dar, wann die Entstehung der Formation begann und wann sie endete. Die Basalt-Intrusion ist um etwa 30.000 Jahre jünger als der oben aufliegende Basalt. Wenn man bedenkt, dass die Orrorin Fossilien aus Aragai in den unteren Schichten der Sedimente gefunden wurden, und jene aus Kapcheberek in den oberen Schichten, könnte der Altersunterschied eine halbe Million Jahre betragen.

Die Umwelt von Orrorin tugenensis

Viele der Tierfossilien, die aus den gleichen Sedimenten wie Orrorin stammen, konnten noch nicht vollständig identifiziert werden, auch wurden die Sedimente noch nicht vollständig abgesucht. Ausgehend von einem äquatorialen Lebensraum könnte man eine größere Vielfalt von Tieren erwarten, als tatsächlich beschrieben wurden. Die identifizierten Arten werden alle mit Lebensräumen in Zusammenhang gebracht, in denen es dichten Pflanzenbewuchs gibt, ganz anders als die savannenähnlichen Lebensräume, in denen die späteren Australopithecinen zuhause waren. Zum Beispiel deutet das Vorhandensein von Duckern und kleinen Antilopen auf Wälder mit dichtem Unterholz hin. Es gibt keine Fossilien von Tieren aus der Familie der Kuhantilopen und Gnus, die gewöhnlich in offenem Gelände anzutreffen sind. Stattdessen gibt es Sitatungas, Kobs und Impalas. Impalas bewohnen oft Landschaften mit Baumbestand, die beiden anderen feuchtes Grasland und Marschen.

Auch das Vorhandensein von Breitmaulnashörnern und Rohrratten deutet auf eine feuchte Umgebung hin. Maulwurfsratten und Strandgräber (Bathyergus) sind typisch für Mosaiklebensräume mit Baumsavannen, Wäldern und Lichtungen mit Gras oder dichtem Pflanzenbewuchs. Möglicherweise wegen der noch nicht kompletten Untersuchung der Fundbereiche kennt man nur eine Art eines colobinen Affen, was im krassen Gegensatz zu den sechs Affenarten steht, die heute in der Umgebung anzutreffen sind. Insgesamt deutet die Tierwelt auf ein Mosaik aus Wäldern und Baumsavannen mit dichtem Unterholz, sowie auf feuchtes Grasland an den Rändern von Seen hin. In Sedimenten in der Nähe der Fundstellen von Orrorin tugenensis fand man versteinerte Überreste von Bäumen, ein weiterer Beleg für das Vorhandensein von Wäldern im Lebensumfeld von Orrorin tugenensis.

Möglicherweise fand einer der fünf »Vor-Menschen« einen gewaltsamen Tod: Biss-Spuren deuten laut Pickford darauf hin, dass eine Großkatze ihn tötete. Denkbar ist, dass sie ihn in ihren Stammplatz auf einen Baum zerrte, von wo seine Knochen in ein Gewässer fielen.

1974 fand Martin Pickford bei Cheboit in Kenia das erste Fossil von Orrorin tugenensis, und zwar einen Backenzahn, über den er im folgenden Jahr im Fachjournal Nature berichtete. Sechsundzwanzig Jahre später, im Oktober und November 2000, kehrte ein französisch-kenianisches Team zu den Tugen Hills zurück und fand alle anderen Orrorin-Fossilien. In einer Ausgabe des Wissenschaftsmagazins South African Journal of Science aus dem Jahr 2001 stellten Pickford und Brigitte Senut die neuen Fossilien vor und behaupteten, dass diese frühen Homininen gewohnheitsmäßig auf zwei Beinen gingen. Ende Januar 2001 verkündeten Senut und Pickford et al. im Magazin der Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, basierend auf eben diesen Funden, die neue Gattung und Art Orrorin tugenensis. Kjptalam Cheboi wird als Finder des fragmentarischen Unterkiefers genannt, auf dessen Grundlage die Art beschrieben wurde (Typusexemplar oder Holotypus). "Orrorin" bedeutet in der Tugen-Sprache "ursprünglicher Mensch". Der Artname "tugenensis" bezieht sich auf die Tugen Hills, den Fundort der Fossilien. Alle Fossilien von Orrorin werden in den National Museums of Kenya in Nairobi aufbewahrt.

Literatur

M. Pickford, B. Senut: ‚Millennium ancestor‘, a 6-million-year-old bipedal hominid from Kenya. South African Journal of Science 97 (1-2), 2001