Homo rudolfensis

Die Benennung von Homo rudolfensis als eigenständige Spezies ist in der Fachwelt ein viel diskutiertes Thema. Es geht darum, ob man die Funde überhaupt der Gattung Homo zuschreiben kann oder ob es sich nicht doch um einen Australopithecus handelt.

Homo rudolfensis hat seinen Namen nach seinem Fundort in der Nähe des heutigen Turkanasees bekommen, der um 1887 von seinen Entdeckern nach dem österreichischen Kronprinzen Rudolf benannt wurde.

Steckbrief Homo rudolfensis

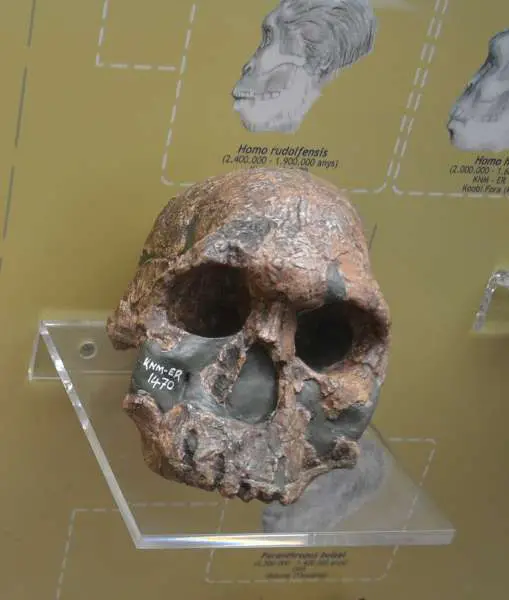

Das Typusexemplar der Spezies ist der Schädel KNM-ER 1470, der im Jahr 1972 östlich des Lake Turkana bei Koobi Fora in Kenia von einem Team unter Leitung von Richard Leakey entdeckt wurde. Der Schädel ist recht vollständig, jedoch fehlen ihm alle Zähne. Wegen des großen Schädelvolumens und wegen der aus anfänglichen Altersschätzungen resultierenden Unsicherheit, schrieb Leakey das Exemplar keiner besonderen Spezies zu, sondern bezeichnete den Fund als »ein nicht näher bestimmtes Mitglied der Gattung Homo«.

1986 wandte der russische Anthropologe Valerii Alexeev erstmals den Artnamen Pithecanthropus rudolfensis auf KNM-ER 1470 an (in Anspielung auf den früheren Namen des heutigen Lake Turkana, der ursprünglich nach dem österreichischen Thronfolger Rudolf benannt war). Trotz der unvollständigen Beschreibung und der Tatsache, dass Alexeev mit dem Original-Fossil nicht vertraut war, blieb der Name hängen. Der Gattungsname Pithecanthropus wurde später durch Homo ersetzt und vor kurzem gab es Bestrebungen, die Überreste von Homo rudolfensis der Gattung Australopithecus zuzuordnen. So gibt es in der Zukunft möglicherweise eine weitere Gattungsänderung, vorausgesetzt die Fossilien behalten den Status einer eigenständigen Spezies.

Eins der Hauptprobleme mit Homo rudolfensis ist, dass es keine postkranialen Überreste gibt, man mit ihm in Verbindung bringen könnte. Die Exemplare haben große Gehirne in Verbindung mit megadonter Bezahnung, aber ohne postcraniale Belege ist es schwer einzuschätzen, ob diese Merkmale auf einen größeren Körperbau (verglichen mit dem gleichzeitig lebenden Homo habilis) zurückzuführen sind. Wegen dieses Problems gibt es reichlich konkurrierende Ansichten bezüglich der Gültigkeit des Taxons Homo rudolfensis und seiner korrekten Stellung in der Stammesgeschichte der Homininen. Einige Forscher sehen H. rudolfensis und H. habilis als eine einziges Art an, wobei das größere Gehirn und die größeren Zähne des H. rudolfensis männlichen Individuen zuzuschreiben wären, und die kleineren habilis-Funde demnach zu weiblichen Individuen gehören würden. Einige sehen in H. rudolfensis gar einen Vorfahren von H. habilis, was allerdings eine Verkleinerung des Gehirns von H. habilis bedeuten würde, wieder andere sehen die beiden Menschentypen auf vollkommen unterschiedlichen evolutionären Linien.

Diese Debatte ist noch lange nicht beendet, und alle Szenarios haben mit einem oder mehreren Problemen zu kämpfen. Vielleicht wird mit künftigen Entdeckungen das Bild etwas klarer, was die Beziehungen der beiden Frühmenschen untereinander betrifft. Bislang wurden in Afrika fast 200 Homininenfragmente gefunden, die im weitesten Sinne zu den Urmenschen der Gattung Homo zu rechnen sind. Dabei handelt es sich um etwa 40 Individuen. Trotz oder auch wegen aller neuen Funde ist der Ursprung der Gattung Homo in der Paläoanthropologie immer noch eine der am heftigsten diskutierten und umstrittenen Fragen.

Das Typusexemplar von Homo rudolfensis ist KNM-ER 1470, ein von Bernard Ngeneo bei Koobi Fora in Kenia im Jahr 1972 entdeckter Schädel. Das Forschungsteam unter Leitung von Richard Leakey schrieb den zahnlosen Schädel wegen seiner Gehirngröße und der ungewöhnlichen morphologischen Eigenschaften einer nicht näher bestimmten Spezies der Gattung Homo zu. Der Schädel wurde von Meave Leakey rekonstruiert und ergab eine geschätzte Gehirngröße von 775 cm³. Er wurde ursprünglich auf ein Alter von 2,9 Millionen Jahre geschätzt, da man ihn oberhalb einer Schicht KBS-Tuff ? fand, der durch Verunreinigungen fälschlicherweise auf 2,6 Millionen Jahre datiert wurde. Diese Verunreinigung wurde durch älteres Materials verursacht, daher ist der Tuff viel jünger, wie man heute zu wissen glaubt, nämlich ca. 1,8 Millionen Jahre. Das Forscherteam um Richard Leakey hätte das Fundstück wohl Homo habilis zugeordnet, hätte es das genaue Alter des Fundes von vornherein gekannt. Obwohl die korrigierte Datierung jetzt allgemein anerkannt wird, sprechen sich die Geologen, die den KBS-Tuff ursprünglich datierten, weiterhin für ein höheres Alter des Fundes aus. F. Fitch et. al. räumen zwar eine falsche Datierung ein, sind aber der Überzeugung, dass die Schichten unterhalb des fraglichen KBS-Tuffs ein Alter von 2,4 Millionen Jahren aufweisen.

Andere craniale Überreste, die man Homo rudolfensis zuordnet, sind die Fundstücke KNM-ER 1590, KNM-ER 3732, KNM-ER 1801, KNM-ER 1802 sowie UR 501, ein Unterkiefer aus Malawi, den der Deutsche Friedemann Schrenk entdeckte. Alexeev schrieb KNM-ER 1470 ursprünglich einem männlichen und KNM-ER 1813 einem weiblichen Individuum zu, jedoch betrachtet man heute KNM-ER 1813 im Allgemeinen als Homo habilis. Es gibt keine direkt mit Homo rudolfensis in Verbindung gebrachten postkranialen Funde (was die Spezies problematisch macht), obwohl es doch einige Stücke gibt, die in Frage kommen könnten. Das sind etwa Gliederknochen wie KNM-ER 1472 oder ein Oberschenkel wie KNM-ER 1481. Solange jedoch kein Schädel mit gesichert dazugehörigen Skelettteilen gefunden wird, muss dies Spekulation bleiben.

Ein anderes Exemplar, das vielleicht auf Homo rudolfensis zurückzuführen ist, trägt die Bezeichnung OMO 75-14, ein Unterkiefer samt Schädelfragmenten, die auf etwa 2,0 Millionen Jahre datiert wurden. Die Zähne sind größer als irgendein Exemplar von Homo habilis und scheinen ein für Homo typisches Muster zu zeigen. Aber isolierte Unterkiefer und andere Fragmente sind schwer einer Spezies zuzuordnen, noch dazu wenn man sich bemüht, den Fund einer Spezies zuzuschreiben, die von vielen Forschern nicht einmal als ein gültiges Taxon betrachtet wird.

Die Datierung der Spezies Homo rudolfensis ist deshalb so bedeutungsvoll, da das hohe Alter der Funde ihn zum "ersten Habilinen " und das große Gehirn zu einem Anwärter auf den Titel "direkter menschlicher Vorfahr" machen. Das anfängliche Alter von 2,9 Millionen Jahren für KNM-ER 1470 ist zwar korrigiert worden, aber wie oben erwähnt, gibt es weiterhin Stimmen, die sich für ein Alter von 2,4 Millionen Jahren stark machen.

Doch auch die Ursprünge von Homo habilis selbst wurden weiter in die Vergangenheit auf ungefähr 2,3 Millionen Jahre zurückverlegt (A.L. 666-1). Dies macht die Aussage, Homo rudolfensis sei der "erste Habiline" problematisch, auch wenn KNM-ER 1470 doch älter sein sollte, als derzeit allgemein angenommen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die verschiedentlich geäußerte Vermutung, dass Homo rudolfensis und Homo habilis überhaupt nicht zur Gattung Homo gehören sondern eher den Australopithecinen zugeordnet werden sollten. So scheinen Analysen von D. Lieberman und B. Wood zu zeigen, dass die Habilinen mehr Merkmale mit den Australopithecinen teilen als mit Homo. Auch Alan Walkers anfänglicher Eindruck von KNM-ER 1470 war der einer entfernten Ähnlichkeit mit STS 5, einem Australopithecus africanus aus Sterkfontein in Südafrika.

Literatur

Alexeev, V.P. 1986. The Origin of the Human Race. Moscow: Progress Publishers. Chamberlain, A.T., and B.A. Wood. 1987. "Early hominid phylogeny." In Journal of Human Evolution, vol. 16., pp. 119-133.

Schrenk, F.; Bromage, T.G., Betzler, C.G., Ring, U., Juwayeyi, Y.M. 1993. "Oldest Homo and Pliocene biogeography of the Malawi Rift." Nature 365:833-836